আড়ালে থাকা এক বিস্মরণ বিপ্লবীর কথা

সালটা ২০০৮। তারিখটা ছিল জানুয়ারির ২০।

ওইদিন ছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী। কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার একটি সংগঠন আমাকে আমন্ত্রণ জানায়, এদিনটিতে সেখানকার ছাত্র-যুব উৎসবে আমাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। আমার লেখালেখি এবং লিটলম্যাগ চর্চা তখনো একটি মফস্বল শহর কেন্দ্রিক, সবে ঢাকায় থিতু হলাম। এ আমন্ত্রণটা কেমন যেন, আমার কাছে ঘোর লাগার মতোন, গৌরব তো বটেই; এই উৎসবে অন্যান্য সংবর্ধিতদের তালিকা দেখে আমি কিছুটা ভড়কে যাই। বিশেষ করে একটি নাম, চোখ প্রায় আটকে যাচ্ছে ওই নামে, কী বিস্ময়কর এবং মোহনীয় সেই নামখানা—‘স্বাধীনতা সংগ্রামী বাসন্তী ওয়াদ্দেদার’। এই নামটি আমি আগে কখনো শুনিনি। কোথাও পড়েছি বলে মনে নেই। কিন্তু এই নামটি দেখে প্রীতিলতার কথা মনে পড়ে গেল। আমার উদ্দীপ্ত বিপ্লব-কল্প মনে আলোড়ন তৈরি করে যাচ্ছে। আমি যেন প্রীতিলতার সঙ্গে বাসন্তী-র একটি আত্মীয়তার সম্পর্কের একটি সাযুস্য খুঁজে পাই।

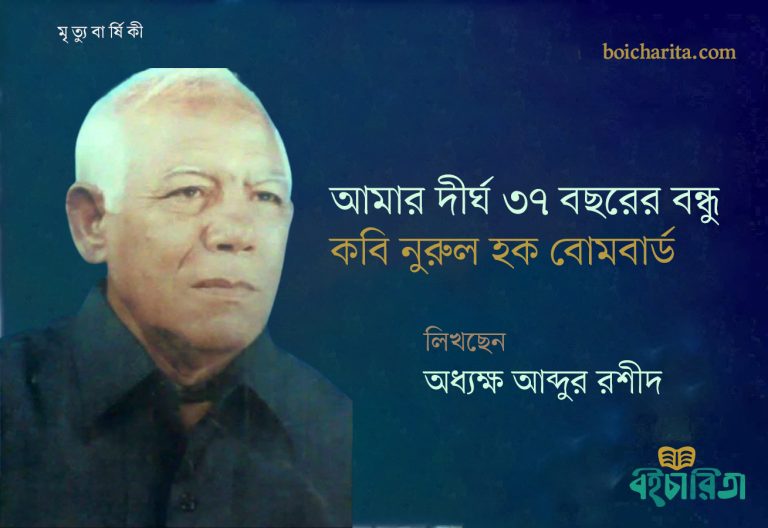

একই মঞ্চে তাঁর এবং আমার সংবর্ধিত হওয়ার সৌভাগ্য হলো। তখন আমি অধিকতর তরুণ—২৮ বছর বয়স হবে। ওইটা ছিল আমার জীবনে বাসন্তী ওয়াদ্দেদারের কাছাকাছি কিছু সময় যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ, স্মৃতিময় এবং দুর্লভ ঘটনা বটে। স্বাধীনতার পক্ষে, বিশেষ করে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে তাঁর চৈতন্যবোধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি কথা খুব একটা বলতে পারতেন না। বার্ধক্য তাঁকে একদম ছেঁয়ে ফেলেছে।

দুই

ছেলের বউয়ের কোলে চড়ে লাখো মানুষের সামনে তিনি মঞ্চে এসেছেন। কোনো সাড়াশব্দ নেই। কোনো নড়াচড়া নেই। তিনি আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে তখন একটি গান বেজে ওঠে—‘কারার ঐ লৌহ কপাট …’। বিস্ময়ের সঙ্গে খেয়াল করলাম, ১০৫ বছরের এই বৃদ্ধার সারা-শরীর জেগে উঠছে, দোলায়িত করছে। মুহূর্তেই তাঁর দুর্বল মরা শরীরকে উদ্দীপিত করে ফেলছে। তাঁর ঠোঁটগুলো নড়ছে। এ গানগুলোই হয়ত স্বাধীনতা সংগ্রামী বা বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

তিন

অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দোরর জ্যেঠতুতো বোন তিনি। এতটুকুই হয়ত ইতিহাস-সন্ধানীরা আবিস্কার করে গেছেন। তাঁর বিপ্লবী জীবনের কথা একদমই ফাঁকা। কোথাও তাঁর নামটি সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম হয়ত উজ্জ্বল নয়। তাঁর নাম খুব একটা শোনাও যায় না। কিন্তু তিনি নিপাট একজন সংগ্রামী ছিলেন। ২০০৭ কী ৮ সালের দিকের কথা, কলকাতার মানুষ, নদীয়ার রানাঘাটের মানুষ জানতে পারে বাসন্তী ওয়াদ্দেদারকে। তারাই বড় আয়োজন করে বাসন্তী ওয়াদ্দেদারকে সংবর্ধনা দেয়। তখন থেকে ভারতে অল্প কিছু কাগজে তাঁর নামটি উচ্চারিত হতে থাকে।

ইতিহাস কথা বলে। কখনও লোকের মুখে মুখে, গাঁথা সাহিত্যে, স্মৃতিচারণায়, কাহিনি-কথনে, নাটকে, কাব্যে—কখনও উপন্যাসে। অগ্নিযুগের ইতিহাস এভাবেই শত বছরের দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। কিন্তু বাসন্তী কি নেড়েছে?

চার

বাসন্তী ওয়াদ্দেদার অবিভক্ত বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী। যারা আমাদের দেশকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করতে অবদান রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন তিনি। তা সত্ত্বে বিস্মৃতিতে রেখে যাওয়া প্রায় অচেনা। তিনি ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বীকৃতির জন্য কখনও হাঁটেননি। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে এবং প্রথমবারের মতো ‘বিপ্লবী’ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, ২০০৮ সালে ১০৫ বছর বয়সী বাসন্তী ওয়াদ্দেদার, আবেদন করতে বাধ্য হন ছেলের জন্য একটি চাকরি চাইতে। কী নির্মম!

চট্টগ্রামের বাসিন্দা বাসন্তী তাঁর বোন প্রীতিলতার মতো চেনা মুখ নন। ছোটবেলা থেকেই ছিলেন স্বপ্ন বিলাসী, স্বপ্ন দেখতেন শোষণহীন সমাজের। তিনি ভাবতেন, পথ যতই বেদনাবিঁধুর হোক না কেন তা মাড়িয়ে যেতে হবে, তবেই দেখা হবে সোনালী ভোরের। কৈশোর বয়স থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা ছিল।

বিপ্লবী লীলা নাগের ‘দীপালী সংঘ’ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে, অনুপ্রাণিত করে; আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে যে মেয়েরা সশস্ত্র-স্বদেশি বিপ্লবের কাজ তথা পরদেশি ইংরেজের শাসন থেকে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের কাজ করতে পারে। প্রীতিলতার পাহাড়তলিতে ইউরোপীয় ইনস্টিটিউটে হামলা ও প্রীতিলতার আত্মাহুতির কথা সবার জানা। এখানে বলার কোনো প্রয়োজন নেই, যারা এ লেখা পড়ছেন, তাঁরা সবাই জানেন এ ইতিহাস। এখানে সে কথাই বলার চেষ্টা করছি, বাসন্তী, যিনি চট্টগ্রামে যুব বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন, ওই বিপ্লবে তিনিও ছিলেন। তাকে ‘গোপন বার্তাবাহক’ হিসেবে কাজ করার এবং অস্ত্র সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি ভিক্ষুক সেজে অস্ত্র সরবরাহ করতেন, এবং ব্রিটিশদের খোঁজ-খবর এনে দিতেন। বিপ্লব সংঘটিত কাজে সহযোগিতা করতেন।

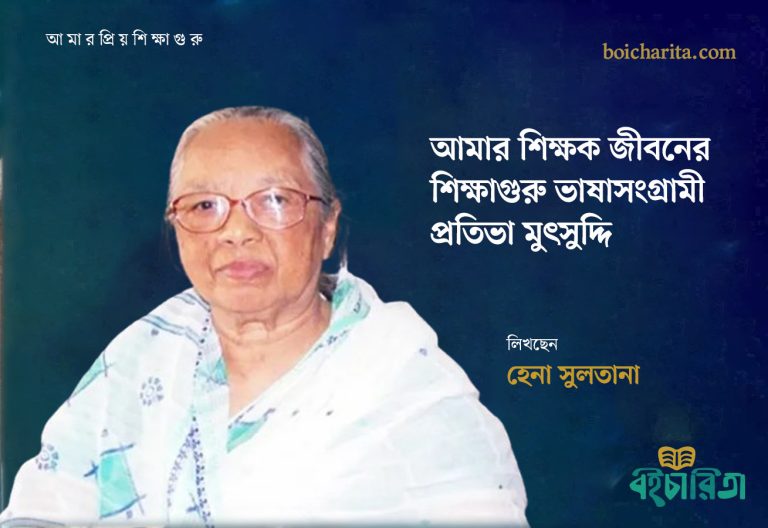

বাসন্তী ওয়াদ্দেদার। ছবি: সংগৃহীত

প্রীতিলতার আত্মাহুতির পর গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি তাঁর নাম পরিবর্তন করে পুষ্প সেনগুপ্তা রাখেন এবং স্বামী পূর্ণেদু বিকাশ সেনগুপ্তের সঙ্গে কর্পদকহীন অবস্থায় পালিয়ে যান। তিনি রাণাঘাটের কোর্টপাড়া এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। তার স্বামী রাণাঘাট মহকুমা অফিসে স্বাস্থ্য বিভাগে চাকরিতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্য তাকে ছেড়ে যায়নি। তবুও, তিনি কখনও সাহায্যের জন্য হাত পাতেননি। তিনি সারাজীবন নিজের পরিচয় গোপন রেখেছিলেন, সবার অলখে, দৃশ্যের আড়ালে থেকেছেন।

সে-সময়কার ভারতের কয়েকটি সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, বাসন্তী ওয়াদ্দেদার দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন—‘আমি শুধুমাত্র আমার ছেলে প্রতাপের জন্য আমার শপথ ভঙ্গ করেছি।’ যিনি মূলত দারিদ্র্যের ঘেরাটোপে ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ।

পাঁচ

সেই ছাত্র-যুব উৎসবে সংবর্ধনার পর-দিন বাসন্তী ওয়াদ্দেদারের বাড়িতে যাওয়ার আর্জি পেশ করলে স্থানীয় একজন অশীতিপর কবি-লিটলম্যাগ সীমান্ত সাহিত্য-র সম্পাদক প্রয়াত কার্তিক মোদক রানাঘাটে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান আমাকে । বাড়ির চারপাশে সবুজ শ্যাওলা আর বুনো গাছে ভরা। দেখেই মনে হয়েছে পুরানো, জীর্ণ-শীর্ণ বাড়ি। কাছাকাছি আরেকটি বাড়ি দেখিনি।

একটি চৌকিতে বাসন্তী ওয়াদ্দেদার শুয়ে আছেন। তাঁর চোখে তখনও বিপ্লবের আগুন, কিন্তু ম্রিয়মাণ । যখন বললাম, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। এটা শুনে তাঁর চোখে-মুখে আনন্দ-ঝিলিক। বুঝে নিলাম, বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অফুরান। কার্তিক মোদক তখন জানালেন, বাসন্তী ওয়াদ্দেদার সম্পর্কে বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর কাছ থেকে নিশ্চিত হন। বাসন্তী ওয়াদ্দেদার সম্পর্কে বিশদ জানা যায় না। সেই ধরনের উদ্যোগও খুবই কম। তবে, আমার মনে হয়েছে, বাসন্তী ওয়াদ্দেদার সম্পর্কে আরও নিবিঢ় অনুসন্ধান প্রয়োজন। নাহলে কিভাবে হবে ইতিহাসের অ্যানাটমি?

ছয়

একদিন নিপীড়িত-মেহনতি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করার তাগিদে অকুতোভয় যোদ্ধা হয়ে ওঠা, শেষ পর্যন্ত ঘরমুখো হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেওয়া—সবই অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে তাঁর বিপ্লবী অন্বেষা। বাসন্তী ওয়াদ্দেদার প্রয়াত হয়েছেন।

আড়ালে থাকা এক বিস্মরণ বিপ্লবী এ মানুষটিকে লাল সালাম।

বাসন্তী ওয়াদ্দেদার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে গত কয়েক বছরে অনেকের সাহায্য চেয়েছিলাম, কিন্তু কোথাও থেকে এর চেয়ে বেশি তথ্য পাইনি। আশাকরি অন্য কোনো গবেষক তাঁর সম্পর্কে নতুন তথ্য আমাদের সামনে হাজির করবেন।

হাবীব ইমন : রাজনৈতিক বিশ্লেষক

তথ্যসূত্র : https://mywix123.wixsite.com/forgottenwarriors